Digitaler Euro Rulebook 2025 – Fortschritte, Anforderungen und nächste Schritte

Relevanz des Themas

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat eine deutliche Veränderung im Verbraucherverhalten festgestellt: Während Bargeld früher das Rückgrat alltäglicher Transaktionen war, schwindet seine Bedeutung zunehmend. Zwischen 2019 und 2024 ist der Anteil der Barzahlungen im Euroraum deutlich gesunken – von 72 % (2019) auf 59 % (2022) und weiter auf 52 % (2024). Der starke Rückgang zwischen 2019 und 2022 ist vor allem auf die Effekte der COVID-19-Pandemie zurückzuführen.[1]

Gleichzeitig gewinnen ausländische Zahlungsdienste wie PayPal, Apple Pay und Alipay zunehmend an Einfluss – fast zwei Drittel der Kartenzahlungen im Euroraum laufen über nicht-europäische Anbieter.[2]

Mit dem digitalen Euro will die EZB eine souveräne, europäische Alternative schaffen – als Ergänzung zum Bargeld, nicht zu dessen Abschaffung. Ein umfassendes Regelwerk (Rulebook) befindet sich in Arbeit und soll sicherstellen, dass der digitale Euro bis Ende des Jahrzehnts nutzbar ist – sicher, datenschutzfreundlich und europaweit einheitlich.

Gesetzlicher Rahmen

Der Euro ist die offizielle Währung in 20 EU-Ländern (Eurozone). Im Euro-Währungsgebiet ist der Euro das gesetzliche Zahlungsmittel, außer bei individuellen Vereinbarungen. Zahlungen in anderen Währungen oder privaten Zahlungsmitteln (z. B. Bitcoin) sind möglich, unterliegen aber Steuer- und Geldwäschevorschriften.

Derzeit sind für den Euro-Währungsraum die rechtlichen Grundlagen in dem Artikel 128 Absatz 1 AEUV zum Status Euro-Banknoten als gesetzliches Zahlungsmittel und im Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 974/98 der Bezug auf Euro-Münzen geregelt.[3]

Fachliche und technische Merkmale des digitalen Euro

Der digitale Euro wird aktuell von der Rulebook Development Group (RDG) entwickelt und soll folgende fachliche und technische Sachverhalte beinhalten:

- Der digitale Euro soll gesetzliches Zahlungsmittel sein – genau wie Bargeld.

- Er wird kostenfrei für Grundfunktionen verfügbar sein (ähnlich wie Bargeld).

- Er soll online und offline nutzbar sein.

- Die Nutzung ist auf natürliche Personen in der Eurozone ausgerichtet (Retail-Fokus), mit der Möglichkeit für begrenzte geschäftliche Nutzung.

- Datenschutz und finanzielle Inklusion werden besonders berücksichtigt.

- Die EZB bleibt Emittentin und allein verantwortlich für die Ausgabe und Steuerung.

Aufgaben der EZB im digitalen Eurosystem

Dabei soll – laut aktuellem Diskussionsstand – die EZB den digitalen Euro ausgeben und die technische Infrastruktur sowie das Regelwerk bereitstellen. Die EZB stellt sicher, dass der digitale Euro:

- mit der Geldpolitik vereinbar ist,

- die Stabilität des Finanzsystems nicht gefährdet,

- grundsätzlich mit bestehenden Zahlungssystemen harmoniert, sodass seine Nutzung für Verbraucherinnen und Verbraucher nahtlos möglich ist.[4]

Die EZB schafft einen verlässlichen, transparenten Rahmen, der die einheitliche Einführung und Nutzung des digitalen Euro im gesamten Euroraum ermöglicht, ohne Marktfragmentierung und mit starkem Verbraucherschutz.

Was wird konkret im Rulebook verlangt?

Die Investigation Phase des digitalen Euro-Projekts war die erste umfassende Phase der Konzeptentwicklung und dauerte vom Oktober 2021 bis Oktober 2023. In dieser Zeit untersuchte die EZB gemeinsam mit den nationalen Zentralbanken des Eurosystems verschiedene technische, funktionale und rechtliche Optionen für die Einführung eines digitalen Euro. Ziel war es, die Machbarkeit zu prüfen und die Grundlage für die anschließende Entwicklungsarbeit zu legen.

Aufbauend auf den Erkenntnissen aus dieser Phase sind seit Anfang 2024 die technischen und funktionalen Anforderungen für den digitalen Euro beschrieben. Dazu zählen grundlegende Funktionen wie Kontoeröffnung, Ein- und Auszahlungen sowie Zahlungen (P2P, am Point of Sale, online). Zusätzlich werden die Online- und Offline-Fähigkeit – einschließlich konkreter Vorgaben zur Nutzung auch ohne Internetverbindung – sowie die Kompatibilität mit bestehenden Zahlungssystemen detailliert erörtert.

Ein weiterer Aspekt sind die technischen Anforderungen in Bezug auf eine mögliche Systemarchitektur sowie Schnittstellen- und Kommunikationsstandards im digitalen Eurosystem. Darauf aufbauend werden die Rechte und Pflichten der beteiligten Akteure wie private Zahlungsdienstleister / Payment Service Provider (PSP), Händler, Verbraucher und Intermediäre umrissen.

Im weiteren Verlauf (Stand: Januar bis April 2025) wurden die Inhalte erweitert und vertieft. Dazu zählen Themenfelder wie die Mindestanforderungen an die User Experience (UX), einschließlich Vorgaben zur nutzerfreundlichen, barrierefreien und konsistenten Gestaltung von Wallets und Zahlungslösungen.

Weiterhin befassen sich die Teilnehmer der RDG mit Zertifizierungs- und Zulassungsverfahren zur Prüfung und Genehmigung von Wallet-Apps, Bezahlterminals, APIs und anderen Systemen. Auch Testverfahren zur technischen Kompatibilität, Sicherheit und Vernetzbarkeit zwischen Systemen werden behandelt.

Ein zentrales Fokusthema ist das Risikomanagement, insbesondere die Entwicklung von Strategien und Maßnahmen gegen Betrug, Finanzkriminalität, Reputationsrisiken und andere Bedrohungsszenarien. Darüber hinaus wurden auch Fragestellungen zu Implementierungsspezifikationen aufgegriffen, um technische Vorgaben für die Kompatibilität zwischen Nutzern, Intermediären, Zahlungsanbietern sowie Clearing- und Settlement-Systemen festzulegen.[5]

Die PSP sind zentrale Partner bei der Umsetzung des digitalen Euro. Ihre Aufgaben konzentrieren sich auf die operative Einhaltung regulatorischer Vorgaben, insbesondere KYC- und AML-Anforderungen, sowie auf die technische Umsetzung der im Rulebook festgelegten Mindeststandards. Zudem tragen sie dazu bei, dass Nutzerinnen und Nutzer im gesamten Euroraum ein konsistentes, barrierefreies und funktionales Erlebnis bei der Nutzung von Wallets und Zahlungslösungen haben.

Arbeitsstrukturen der RDG

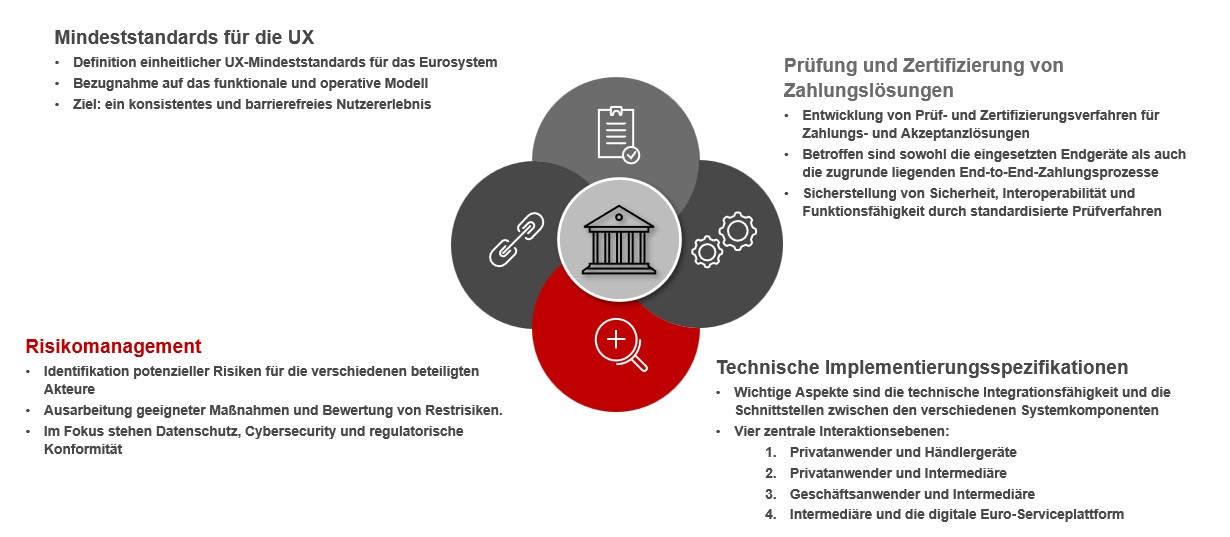

Um diese Themenfelder umfassend im Rulebook zu finalisieren, setzt sich die RDG mittlerweile aus insgesamt zehn Workingstreams zusammen. Ursprünglich waren es drei Workstreams, die sich vor allem mit grundlegenden Aspekten wie Interoperabilität, technischen Anforderungen sowie Identifizierung und Authentifizierung befassten. Im März 2024 wurden sieben weitere Workstreams eingerichtet, um zusätzliche zentrale Aspekte abzudecken. Diese gliedern sich dabei in drei eigenständige Workstreams (Minimum UX Standards, Certification & Approval Framework, Risk Management) sowie einen übergeordneten Workstream „Implementation Specifications“, der intern in vier Unter-Workstreams gegliedert ist und die Interaktionen verschiedener Akteure abdeckt, siehe Abbildung 2.

Sie wirken an der Ausarbeitung der Abschnitte des Rulebooks mit und fokussieren sich auf wesentliche Fragen der technischen, funktionalen und organisatorischen Ausgestaltung des digitalen Eurosystems. Im Folgenden werden die inhaltlichen Schwerpunkte dieser neuen Arbeitsstränge zusammengefasst:

- Mindeststandards für die UX

Ein zentraler Arbeitsbereich widmet sich der Definition einheitlicher UX-Mindeststandards für das gesamte Eurosystem. Diese beziehen sich auf das funktionale und operative Modell sowie die konkrete Implementierung des digitalen Euro. Ziel ist es, ein konsistentes, barrierefreies und benutzerfreundliches Nutzungserlebnis sicherzustellen – unabhängig von Anbieter, Gerät oder Land.

- Prüfung und Zertifizierung von Zahlungslösungen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Prüf- und Zertifizierungsverfahren für Zahlungs- und Akzeptanzlösungen. Dies betrifft sowohl die eingesetzten Endgeräte als auch die zugrunde liegenden End-to-End-Zahlungsprozesse. Durch standardisierte Prüfverfahren sollen Sicherheit, Interoperabilität und Funktionsfähigkeit über alle Anbieter hinweg gewährleistet werden.

- Risikomanagement

Ein spezieller Arbeitsstrang beschäftigt sich mit dem Risikomanagement im digitalen Euro-Ökosystem. Hierzu gehört die Identifikation potenzieller Risiken für die verschiedenen beteiligten Akteure, die Ausarbeitung geeigneter Maßnahmen zu deren Eindämmung sowie die Bewertung verbleibender Restrisiken. Themen wie Betrugsprävention, Datenschutz, Cybersecurity und regulatorische Konformität stehen dabei im Mittelpunkt.

- Technische Implementierungsspezifikationen

Besondere Aufmerksamkeit gilt der technischen Integrationsfähigkeit und den Schnittstellen zwischen den verschiedenen Systemkomponenten. Die Spezifikationen umfassen vier zentrale Interaktionsebenen:

- Privatanwender und Händlergeräte: Interaktionen zwischen den Zahlungslösungen von Endnutzerinnen und Endnutzern (z. Apps, Karten) und den Akzeptanzgeräten von Geschäftsanwendern (z. B. Terminals, Webseiten, Geldautomaten).

- Privatanwender und Intermediäre: Kommunikation und Datenaustausch zwischen Nutzern und den vermittelnden PSP.

- Geschäftsanwender und Intermediäre: Anbindung und Integration von Händlersystemen an das digitale Euro-Netzwerk.

- Intermediäre und die digitale Euro-Serviceplattform: Schnittstellen zu zentralen Infrastrukturdiensten wie Abwicklung, Betrugs- und Risikomanagement, Streitbeilegung oder Alias-Suchdiensten.[6]

Nächste Schritte und Entscheidungsfahrplan für den digitalen Euro

Nachdem die Investigation Phase mit der Definition des Funktionsumfangs und der Grundthemen, der Erarbeitung grundlegender Architekturoptionen sowie der Analyse von Online- und Offline-Prototypen abgeschlossen wurde, läuft die Preparation Phase des digitalen Euro seit dem 1. November 2023 und ist laut aktuellem Plan bis Oktober 2025 angesetzt.[7]

Der Fokus aus der Preparation Phase wird derzeit auf folgende Aspekte gesetzt:

- Banken können die Wallet beispielsweise in ihre bestehende Banking-App integrieren oder eigene Wallet-Lösungen entwickeln.

- Nutzer sollen die Möglichkeit haben, mehrere Wallets – auch bei unterschiedlichen Banken – zu besitzen. Dabei ist eine maximale Haltegrenze vorgesehen, um übermäßige Wertaufbewahrung und mögliche Bank-Runs zu verhindern.

- Durch eine neuartige Kombination aus Anonymisierung, Verschlüsselung und Hashing sind Transaktionen nicht unmittelbar nachverfolgbar. Das bedeutet, dass es keine zentrale Stelle gibt, an der sämtliche Transaktionen aller Sender und Empfänger eingesehen werden können. Ermittlungsbehörden müssten – wie bei IBAN-Konten – die relevanten Daten bei den jeweils beteiligten Banken anfordern.[8]

Im Juli 2025 wurde der dritte Fortschrittsbericht der EZB veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass das Regelwerk in mehreren Abschnitten weiterentwickelt werden konnte – durch Rückmeldungen und Erkenntnisse aus EZB-Workstreams mit rund 50 Marktteilnehmern aus über 30 Organisationen sowie durch Sitzungen mit Branchenexperten zu Themen wie Risiko- und Konfliktmanagement.

Des Weiteren hat die EZB ihre Testaktivitäten und Nutzerforschung verstärkt, um den digitalen Euro an den Bedürfnissen der Endnutzer auszurichten. Über eine neue Innovationsplattform führten rund 70 Marktteilnehmer technische Tests (z. B. zu bedingten Zahlungen) durch und entwickelten Ideen zur Integration in das Finanz-Ökosystem. Parallel arbeitete die EZB mit Händlern, schutzbedürftigen Verbrauchern und unterrepräsentierten Gruppen zusammen, um deren Anforderungen zu verstehen und den digitalen Euro inklusiv zu gestalten. Die Ergebnisse werden im dritten Quartal 2025 veröffentlicht.[9]

Mit bankon den digitalen Euro frühzeitig ins eigene Geschäftsmodell integrieren und Wettbewerbsvorteile sichern

bankon begleitet seit Jahren führende Institute bei der strategischen Ausrichtung digitaler Lösungen. Im Kontext des digitalen Euro liegt unser Fokus auf Konzeption digitaler Wallet- und Serviceangebote sowie effizienter Modelle, um Services an Endkunden auszurollen und zu betreuen.

Angesichts der noch unsicheren regulatorischen Rahmenbedingungen unterstützen wir Banken in strategischen Fragestellungen, etwa durch Workshops zur Produkt- und Geschäftsentwicklung, Szenarienplanung und Modellierung von Retail-Zahlungslösungen. bankon hilft Ihnen, die Chancen des digitalen Euro frühzeitig zu erkennen und skalierbare, nutzerfreundliche Angebote für Privatkunden zu gestalten.

[1] Source: https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/space/html/ecb.space2024~19d46f0f17.en.html

[2] Source: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/digital-money-takes-over-as-just-24-of-euro-payments-are-in-cash-european-central-bank-says/

[3] Source: https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/euro/official-eu-currency_de#:~:text=Artikel%20128%20Absatz%201%20AEUV,in%20Bezug%20auf%20Euro%2DM%C3%BCnzen.

[4] Source: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6f2f669f-1686-11ee-806b-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF

[5] Source: https://www.ecb.europa.eu/euro/digital_euro/progress/html/ecb.deprp202406.pl.html

[6] Source: https://www.ecb.europa.eu/euro/digital_euro/progress/html/ecb.deprp202406.pl.html

[7] Source: https://www.ecb.europa.eu/euro/digital_euro/progress/html/ecb.deprp202406.de.html

[8] Source: https://www.it-finanzmagazin.de/der-digitaler-euro-wird-das-bankgeschaeft-nicht-positiv-beeinflussen-218103/

[9] Source: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2025/html/ecb.pr250716~463e72bbcb.de.html

Wenn Sie mehr Informationen zu diesem Thema wünschen, wenden Sie sich bitte an die Experten von bankon. Profitieren Sie von der langjährigen Branchenexpertise unserer bankon Berater. Sprechen Sie uns an.

bankon Management Consulting GmbH & Co. KG

Max-Planck-Str. 8

85609 Aschheim/München

Tel.: (089) 99 90 97 90

Fax: (089) 99 90 97 99

Web: https://www.bankon.de

E‑Mail: research@bankon.de